二,住宅改良與城市社團競爭

1850年代至1920 年代,美國南北戰爭結束後的經濟擴張與工業復甦,持續使大量移民湧入美國城市,特別是人口超過三千萬的國外移民,以及本土大量解放的黑奴。美國城市的社會經濟結構發生巨大變化,「族裔」與「財富階層」的複雜性使城市治理難上加難,協調地方社會中,各個對立組織之間的關係成為一門難以把握的藝術。在如此劇烈的社會變遷下,產生於前工業化時期的城市「弱市長」制度顯得力不從心。各主要城市日益擴大的的管理空隙,特別是城市政府與各類宗教及族裔社區的脆弱連結,逐漸誕生「城市老闆」(City Boss)此一新政治機器,以作為美國前現代社會轉向現代社會的一種過渡性組織。「城市老闆」的組織目的,主要是在政府體制內外,形成新的社會政治勢力,並以各種方式填補美國歷史遺緒中的各種服務缺失。通過控制基層選區的提名與選舉,「城市老闆」以類似侍從體制的方式進行資源分肥,影響城市政府官員與議員的決策,引導公共資源投入到特定的選區或族裔社區。

「城市老闆」是一種以大眾選民和工業化造成的大量外來移民為基礎,通過物質獎勵,融合民族身份和黨派忠誠兩者的新興組織形式。這種組織在不同程度上有等級和派別的劃分,受控於一位領袖,或是一群組織縝密的權力團體。他們遠道而來,學習並適應美國的民主方式,一方面動員選民維持公共資源的輸送途徑,另一方面設立內部管理機制以保持族裔獨立性。客觀來說,「城市老闆」實際是一種幫助移民融入美國社會的文化機制。由於此時期的美國人對外來移民普遍充滿疑慮,「城市老闆」便一方面召喚族裔選民的社區歸屬感,一方面摸索本身文化與美國社會慣習再平衡的途徑,協助數以萬計的貧窮移民融入美國。正因此,針對「弱市長」制度帶來的差勁城市營運效果,「城市老闆」強調實用性的城市政治。他們不甘心城市政府僅起到「守夜人」的角色,因此介入政府治理,通過提供大量公共管理與服務崗位,既提升城市管理品質,也進行政治酬庸,並主張大規模的市政工程,以解決人口失業、擁塞與公共服務不足的問題。

面對城市迅速擴張和種族多樣性的挑戰,美國新興的城市中上階層與專業人士,也開始對相較於歐洲大陸,仍處在業餘水平的美國城市管理效率,以及社會道義的喪失感到不滿。這些不滿不僅針對「弱市長」政府權限分散的歷史遺緒,也針對「城市老闆」日益僵化的政治酬庸與族裔紛爭。有鑒於美國前現代城市管理制度所不能滿足的工業城市規模化、專業化管理需求,城市民眾紛紛組成各種進步改革社團,要求美國城市治理,須從整體社會的普遍權利來定義,並強調高效、專業的城市範型,以杜絕政治與行政不分的現象。簡而言之,他們認為城市發展應由專業者主導。因此,此時期城市改革社團主張,大致可分為下列四點。第一,城市公共利益逐漸客觀定義為公民利益,以符合美國憲法賦予的各種人權神聖性與法治性。第二,地方選舉須與日常的公共服務管理分開,以促進行政效率與保護私有權。第三,市政服務應轉向計畫性及常態化,由特別訓練的專家管理城市事務。四,運用科學管理原則,以數據化方式合理地管理城市。

理想上,在「城市老闆」與各類城市改革社團的交鋒下,政治型城市政府將逐漸轉向為管理型城市政府,在集中式與分散式管理間求得平衡。但美國的城市管理轉型仍在不同層面上碰上難題。容積率的權利內涵,也正是在不同的治理切面上,慢慢被意識到是一種具空間管制性格的權力/權利。回到1850年後的美國城市歷史現場,當中產階級對英國維多利亞式的郊區住宅趨之若鶩的時候,他們也時常回過頭來,抨擊充滿國內外移民的城市環境有多麼恐怖。當時,許多移民的居所由舊倉庫、廠房和住宅倉促改造而成,或只是在一片清出的空地上,擠佔出連綿的木製棚屋。多族裔組成的貧民窟,在美國東西口岸城市遍地都是。此時期的美國社會主流論述,視移民的壅塞與貧病交迫,為一種侵犯國民先天德性的城市病,而扭轉這份擔憂的辦法,要不是杜絕移民,就是將移民送到人跡罕至的中西部農場做工。窮人與悽慘生活相伴,似乎是天經地義的事。但到了1870年代,部分改革傾向的人認為城市移民之所以一直處在貧困的狀態,是因為擁擠的居住環境,使移民無可避免地滑向德行墮落,無法符合美利堅新基督教倫理的相關德行。

例如當時美國城市流行的「鐵路式租屋」(Railroad Tenement)(圖1),是一種只有正面有窗可通風採光,內部則以一連串缺乏走廊的線性隔間,組成的大型擁擠式集合公寓。移民租戶要想出門不得不穿過每個房間,人們毫無隱私可言,且整個樓層只有一處廁所共用。這種住房看在進步改革者眼裡,除了潛伏公共衛生危機外,更重要的是「家庭隱私」危機。因為隱私的缺乏,使移民無法養成私有權的觀念,進而影響後者對財產權及相關權益的認知。移民因此不儲蓄、不上進,無法形成有效的人際互助網路,影響美國普遍德行的學習。更甚者,如果中產階級市民意識到手中的消費品,很可能是由這樣一群移民在家庭車間製作出來的時候,「汙染」的問題就顯得非常嚴重。它不僅涉及實際的衛生汙染,更包含理念上的汙染。因此,針對擁塞移民社區及貧民窟的社會調查紛紛出爐,伴隨著各種社會及衛生汙染恐懼,移民住宅改革的呼聲一時直上雲霄。1879年,一場住宅改革競圖的獲勝者提出了「鐵路式租屋」的改良方案。這個改良方案主張「鐵路式租屋」應從樓層平面的前後方,逐漸往中央兩側退縮,以使中央房間能從退縮出來的通風井,獲得一定的通風採光效果。

這樣的獲選方案被其他更進步的改革者嗤之以鼻,戲稱這個方案為「啞鈴」住宅,只是換了新面具的舊方案,沒有實際衛生與隱私改善的效果。但這個獲選方案之所以勝選,在於它在經濟層面與法律方面上確實可行,因此獲得投資商與市政府的青睞。1879年底,紐約州在一項租屋法律上規定住房條件的最低門檻即是通風井的規格,隨後「啞鈴」型住房風靡一時。投資者既有所圖,城市政府亦在不影響既有社會經濟結構的情形下獲得部份清譽。這個事件使得各城市的進步改革社團,更不敢指望地方政府願意一步到位地回應他們的批評。實際上,除了「啞鈴」住宅以外,美國許多城市也曾出現各種改良住宅。雖然這些改良住宅的背後出資者,往往是認同租戶居住品質亟待改善的股份有限公司和慈善家,但這些人堅持要從中牟利,美其名為「慈善的百分之五」,以此顯得他們的思考是理智的,既包含了慈善精神,也維護了市場及個人私有產權健康意識的準繩。這使得改良住宅的效果通常是雷聲大雨點小,缺乏對真實社會的影響力。

除了住宅單體改良之外,改革團體也注意到住宅單體間良性組合的潛力。他們提倡在樓宇之間留出庭院,隔絕街道噪音與空屋干擾,使鄰里能一同照料兒童或晾曬衣服,以增添社區歡樂,改變壅塞不堪的街頭不安全環境。十九世紀的最後二十年間,住宅單體組合潛力的挖掘,使住房的功能分離變得更為明顯。有些庭院裝上樓梯,強調母親對庭院嬉戲兒童的可及性;有些公寓開設社區服務,如屋頂運動場、幼兒園、共用的地下室洗衣房等等。改革者大多認同這些作為能有效提升居民的隱私權與社區歸屬感。然而,由於此時期的改革者大多將自己視為道德衛士,相信純粹改變外在環境,就能改變房客的內在素質。各進步社團的「住房問題專家」,因此較傾向個體的人道主義,在項目提案與實行上缺乏理性計畫與協商,很容易被外在條件影響。隨著改良住宅試驗的連續性失敗,零散的進步者漸漸組成更客觀、內部管理更集中與強力的「科學慈善社團」。他們認為住房的改良提案,必須依靠執行機構或社團的集中影響力,以提供有效的評估與公私協商籌碼,同時要有能力核定各式願景的工程量、成本營收、衛生標準,以及詳細的移民社區與貧民窟數據,以保證每個項目的實施。

「科學慈善社團」相信自己必須保持聲量,並擁有科學工具,以對城市老闆、議員及資本家施加壓力。《1901年紐約租屋法》(New York Tenement Law of 1901)是科學慈善團體不斷擴展影響力的一大里程碑勝利。這一法案終於明確了租屋的通風條件、防火設施、居住密度、私人衛生設備、地下室和庭院的嚴格標準。然而大多數房地產商對此望之卻步,他們寧願市場走向空頭,也不想興建這樣高成本的房子。實際上,在缺乏租屋補貼的情況下,這種高標準住宅的租屋成本只會讓窮人望洋興嘆。不過,《紐約租屋法》的確為貧民窟的整建提供了部分法源,許多城市政府開始示範性地拆除貧民窟,興建改良住宅。這一波拆除行動,一部分歸功於慈善社團對貧民窟悽慘生活和惡劣環境的傳媒渲染能力。Lweis Hine(連結)拍攝了一系列貧民窟房客在家工作的圖像,與他在報章雜誌中並列的公司城鎮提供的勞工住宅境況形成鮮明對比。Robert Hunt出版的《芝加哥租屋條件》、R. R. Earle撰寫的《芝加哥住房問題》,以及許多慈善社團於主流媒體刊載的《另一半人如何生活》、《窮人的孩子》、《十年戰爭》、《貧民窟之戰》、《租屋裡長大的孩子》等文章充斥的犯罪、疾病、貧窮等內容,再再刺激了保守美國市民的敏感神經,勾起了民眾對人權喪失的怒火,使他們成為慈善社團的聲援者。

芝加哥,這座在美國城市發展史,以及移民困境揭露過程上佔據重要地位的城市,因此成為我們探討的焦點。 作為北美中部大平原通往五大湖與太平洋的樞紐港口城市,芝加哥發展腹地廣大,平坦的地理優勢,不僅在工業化時期吸引了大量企業投資,同時吸收了大量國內外移民定居。有別於當時紐約群島狀的貧民窟分佈型態,芝加哥圈層式貧民窟所包裹的摩天大樓中央商務區景象,明顯吸引了全美「科學慈善社團」的注意。同時,慈善社團也不得不在此,與擁有大量財富及影響力的當地「商人俱樂部」(Commercial Club of Chicago,連結)展開交鋒,以爭取對市民、資本家及城市老闆的發言籌碼。1909年,當慈善社團還在試圖以報章雜誌拉抬自身影響力時,「商人俱樂部」便向市政府提交了以「草原上的巴黎」為願景的《伯納姆計畫》(Burnham Plan,連結)。到了1915年,他們甚至成功與「芝加哥計畫委員會」聯手,夥同芝加哥市長William Hale Thompson(美國政治學者貶稱為「大比爾」)推廣此一大型城市風貌更新計畫。對William Hale Thompson而言,與「商人俱樂部」等人合作是一項雙贏手段。他除了一方面贏得城市中上階級社團的支持,加強了政府公眾形象,一方面還成功夥同芝加哥著名的族裔黑幫老大Alphonse Gabriel Capone,利用公共投資進行政治分肥(參考電影「美國黑幫」),協助他控制芝加哥的內城與外城。

「商人俱樂部」的《伯納姆計畫》野心勃勃,他們企圖延續十九世紀末,芝加哥因主辦世界博覽而贏得的「白城」美譽,計畫將湖濱區域都打造成巴黎式的大型軸線式公園,以作為港口城市的主視覺印象。另一方面,鑒於舊城區的街道網路,使芝加哥的經濟再擴張陷入瓶頸,《伯納姆計畫》主張以大規模的「對角線式林蔭街道」開發,來整合新建的碼頭設施、鐵路系統,及城市發展腹地。除藉此提升公共環路的客貨運輸效率,亦看中對角線街道提供的連續式商業地塊的經濟潛力。最後,《伯納姆計畫》提議興建自然歷史博物館、藝術學院、音樂廳、圖書館等大型古典文化及市民中心,以統合、提升芝加哥各空間領域的氣質。對此,「芝加哥城市俱樂部」(City Club Of Chicago,連結)——這個芝加哥當地的「科學慈善社團」,一開始便對《伯納姆計畫》抱持相當大的質疑。他們明顯注意到《伯納姆計畫》的缺陷,在於它僅關注有助於經濟發展的基礎設施投資,以及形塑城市意象的風貌更新,卻忽略了居住區快速擴張及移民貧民窟等迫在眉睫的問題。這對於城市公共投資,愈來愈仰賴國內外移民擴展稅基的芝加哥社會而言,顯然是非常不公義且不道德的。

「芝加哥城市俱樂部」成立於1903年,社團目標是「調查和改善芝加哥的市政事務」,且方法須「無黨派且實用」。儘管城市俱樂部的成員與其他芝加哥社團有部分重疊,但大體來說,這個社團的成員更加左傾,主要由財力小康的專業者組成,包含教師、律師、醫師、公務員、工程師、社會工作者,以及有趣的是,大量對知名建築師Frank Lloyd Wright的思想感到不滿的「前僱員」。因此,俱樂部成員在哲學與行事定位上,與當時美國較先進的思想家緊密結合。例如他們與芝加哥著名的社會改革家Jane Addams(連結),及其成立的睦鄰之家(Hull-House)成員(連結)多有聯繫,並與芝加哥大學協作,逐漸形成芝加哥社會學派(Chicago school of sociology)的早期雛型。因而,城市俱樂部明顯不具有「商人俱樂部」的保守主義及資本主義問題。在「商人俱樂部」提出《伯納姆計畫》後,城市俱樂部的主要工作,便是通過獨立的社會調查,拆解《伯納姆計畫》的財政及不公義問題,以便舉辦講座、展覽,出版刊物來教育和說服大眾。因此,城市俱樂部在芝加哥的活動,是一道非常真實的異議之聲。他們抨擊《伯納姆計畫》的過程,可以看作是創建另一個版本的芝加哥改良計畫。

城市俱樂部對《伯納姆計畫》的抨擊,很大一部分聚焦在計畫「數據上的缺失」。他們很難相信沒有數據支撐的美學烏托邦,而且懷疑城市規劃的實務工作,例如公共、交通設施的位置,可以在不考慮居住區的情況下來配置。這些抨擊很快引起「商人俱樂部」及其同盟的「芝加哥計畫委員會」的回應。後兩者禮貌性地表示居住區的確是一個重要議題,但主張《伯納姆計畫》實際是一項街道計畫,居民區沒有必要統籌考慮,而且倫敦有著以住宅為主軸進行的上而下城市計畫失敗前例。所以「商人俱樂部」及「芝加哥計畫委員會」,認為居住區應該與城市核心區的風貌更新分離看待,居住區更多仰賴仰賴市場調節,而非政府介入。很顯然地,如果用現代的城市計畫位階來區分,城市俱樂部顯然將《伯納姆計畫》放在城市規劃層面來考慮,而「商人俱樂部」與「芝加哥計畫委員會」僅將《伯納姆計畫》視做城市設計工作。兩者對同一計畫的期待存在巨大落差。1912年,城市俱樂部擔心雙方無限制地扯皮,對真實社會的影響力將逐漸降低。他們因此決定主動出擊,在展覽與講座等教育場域外,開闢另一處戰場,而這就是美國社區設計史上著名的「四分之一區競賽」(Quarter-Section Competition)。這個競賽不僅提供不小的獎勵金,投稿時間也長達一年。事實上,這個競賽時間點是被刻意設計的,因為美國房屋展覽會與全國城市規劃會議,隔年正好在芝加哥舉行,城市俱樂部相信屆時公布的競賽結果,將有助於他們擴大影響力。

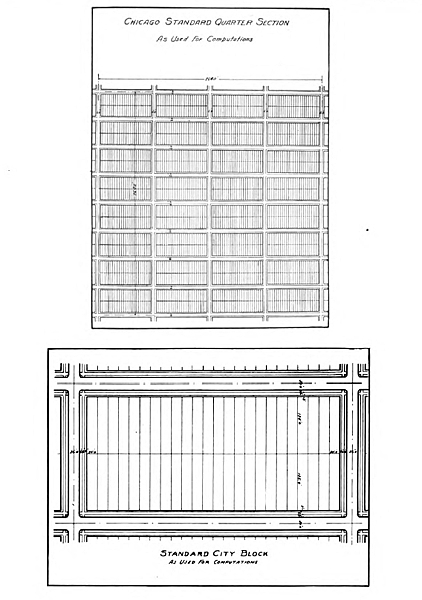

「四分之一區競賽」的主旨,在於為城市外圍的中下階層居住區,提供友善與可負擔的空間佈局方式。基於「實用性」立場,城市俱樂部不願意看到任何烏托邦或過於美學化的提案,重視的是稿件提供的開發數據、宅地分割方式,及公共設施與交通佈局,因此也不要求方案效果圖的品質。這點明顯降低了競賽投稿門檻,使投稿者的職業、族裔與性別更為多元。同時,「四分之一區競賽」尤其在基地規模的設定上,緊扣了本文要討論的容積率問題。當代習以為常,將一塊開發基地視作一顆「空間量體」(Bulk)的市場計量單位,在此時尚未出現。相對的,這個時期使用的類似計量單位是「區」(Section,連結)。它是美國獨立後所採用的土地公共測量系統,目的是在國家向西部擴張的趨勢下,快速以幾何方式劃分土地,進行各種權利設定與交換。不過,「區」的測量與規模層級一直很不穩定,直到美國南北戰爭結束,林肯正式推行《宅基地法》(Homestead Acts,連結),才確認了「區」的市場計量與法律位階。「區」的基本定義是,一平方英哩(260公頃)的基本國有土地,可再切分為四個供自治市獨立發展的基礎面積(65公頃),或是供十六戶自由人得以自給自足、維持家園的農莊規模(16公頃)。因此「區」實際上是美國憲法神聖人權的具體化形式,是表達土地產權束的高位階法定空間框架。

這個法案對美國城市計畫與商業不動產的直接影響,即是無論行政區劃或土地買賣經常以16公頃為基本單位。因此,城市俱樂部根據當時「約定成俗」的土地開發規模,以四分之一英哩,亦及法律上的自治市基本運作面積,作為居住區競賽設計基地的大小,以確保競賽方案在現實社會的執行性。同時,為了科學地評估投稿方案的優劣程度,城市俱樂部針對競賽規則,進行了內部成本估算,訂下了以「經濟準繩」為先,社會和美學考量為後的評定原則。在一張假定評定表中,城市俱樂部將自己設想為不動產開發商,在參考了芝加哥城市外圍地區的土地改良成本,以及相關道路、人行道、排水、電力、消防等市政設施佈局的基礎數值後,得到了被稱為「慈善極限值」(基礎設施完備,建築可符合完全符合法規)的居住區標準開發圖面。這個開發圖面在滿足百分之五的慈善利潤前提下,放棄了任何集中式的社區服務設施,將基地緊密分為四乘八共32個街廓矩陣。每個街廓南北向佈局兩排面寬60英呎、深達130英呎的宅地;一個街廓可以開發成48個宅地單元,32個街廓即是1563個宅地單元。城市俱樂部認為,投稿方案的宅地分割或住宅單元數,必須盡可能貼近這個數字,否則在市場上幾乎沒有實現的可能性。由於競圖規則並沒有揭露這項內部評量標準,因此投稿者如何在發揮創造性的同時,意識並表現出居住區土地開發的經濟適用性,便成為最大的挑戰。

留言列表

留言列表